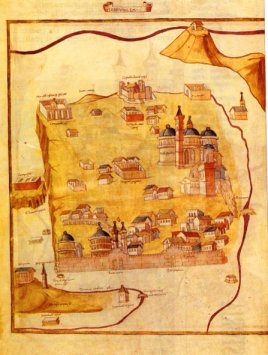

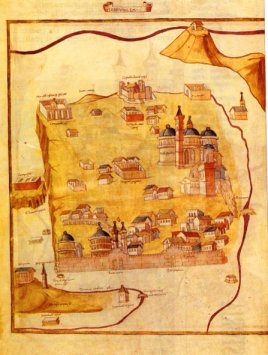

Gerusalemme. Antica veduta panoramica della Città Santa, tratta dal Codice realizzato a Firenze da Federico di Montefeltro. Nella veduta si nota, al centro del foglio e a sinistra della Basilica del Santo Sepolcro, l’ "Ospitium peregrinantium".

|

(Rivista Internazionale - Dicembre 1999:Raduno Mondiale- 2/4) |

Altezza Eminentissima,

Eccellenze, Signore e Signori, cari Confratelli,

E’ per me motivo di particolare onore, ma anche di difficile impegno, prendere la parola in questa qualificata ed importante assemblea, riunita per celebrare il nono centenario della fondazione dell’Ordine.

Mi è stato chiesto di ripercorre le tappe che hanno portato alla nascita del Sovrano Militare Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta, rileggendo le cronache ed i documenti legati ai primi passi dell’istituzione gerosolimitana allo scadere degli ultimi anni del secolo XI. Lo farò analizzando gli studi che fino ad ora hanno trattato questo impegnativo argomento, certo della vostra generosa attenzione e benevolenza, che saprà perdonare involontarie lacune e dimenticanze.

Studi non sempre recenti, a parte alcune ottime sintesi sulla storia dell’Ordine, apparsi in tempi abbastanza vicini, ma che vale la pena ripercorrere, forniscono notizie ed indicazioni utili a stabilire l’origine dell’Ordine Gerosolimitano ed il tempo della sua nascita, su cui mancano comunque documenti probatori ed indiscutibili.

Indizi sicuri e la tradizione ininterrotta pongono comunque la sua fondazione al momento della conquista di Gerusalemme da parte dei Crociati.

E’ stato giustamente osservato come spesso le origini di istituzioni dalla storia millenaria restino talora nascoste nell’oscurità di tenebre spesse, volontariamente lasciate tali, se non accresciute, mano a mano che queste acquistavano potenza e ricchezza nel corso dei secoli, ad evitare che la semplicità o l’umiltà delle origini possa in qualche modo turbare lo splendore e la grandezza raggiunte.

A questa legge non si è sottratto nemmeno l’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, le cui origini si intrecciano con lo sviluppo complesso delle relazioni, e dello scontro, tra cristiani e musulmani nella terra che ha ospitato la vita terrena di Nostro Signore Gesù Cristo.

Sulla nascita dell’Ordine dei Cavalieri dell’Ospedale a Gerusalemme, le cronache antiche e gli storici moderni sembrano tuttavia concordi nel riferirne le vicende essenziali.

Sia i più accreditati indagatori della storia dell’Ordine, che gli storici moderni delle Crociate, come Franco Cardini, François Chalandon, Stive Runciman e Kenneth M. Setton, sono solidali nel ritenere che l’Ordine prese vita a Gerusalemme nell’ambito di una fondazione benefica, che si occupava di assistenza e aiuto ai pellegrini, che si recavano a pregare in Terra Santa ed a visitare i luoghi che erano stati testimoni degli avvenimenti più significativi della vita e passione del Salvatore.

Secondo testimonianze antiche, distinte ma concordanti tra loro, tutto sarebbe partito da un gruppo di mercanti provenienti da Amalfi, uno dei centri principali del commercio con l’Oriente, che monopolizzava i traffici con l’Egitto e con la Siria, i quali avevano ottenuto dal Califfo d’Egitto, sotto la cui autorità era posta allora anche la Palestina, intorno alla metà dell’anno Mille, una concessione per costruire una chiesa ed un ospizio, o ospedale, per accogliere i marinai ed i mercanti di Amalfi che si recavano periodicamente nella Città Santa a motivo dei loro affari. Questa data è ritenuta assai probabile perché nello stesso anno 1050 il doge Mauro di Amalfi aveva istituito una documentata analoga fondazione ad Antiochia di Siria.

|

|

Gerusalemme. Antica veduta panoramica della Città Santa, tratta dal Codice realizzato a Firenze da Federico di Montefeltro. Nella veduta si nota, al centro del foglio e a sinistra della Basilica del Santo Sepolcro, l’ "Ospitium peregrinantium". |

La fondazione prese vita nel quartiere cristiano, ben delimitato e circondato di mura, (terminate di costruire nell’anno 1063), che era il solo dove i cristiani potessero soggiornare a Gerusalemme. Questo quartiere occupava circa un quarto della superfice dell’antica città, e li venne innalzata la chiesa di S. Maria Latina e l’annesso edificio dell’ospedale degli Amalfitani.

Senza addentrarci in dissertazioni archelogiche, che non ci competono, si sa che questo complesso edilizio era situato dinanzi alla chiesa del Santo Sepolcro, e proprio da questi edifici avrebbero mosso i primi passi i futuri Ospedalieri di San Giovanni di Gerusalemme.

Ben presto ai mercanti di Amalfi si aggiunsero, come ospiti, i pellegrini al Santo Sepolcro che, anche nei tempi difficili dell’occupazione musulmana della città, non avevano mai smesso di recarsi a pregare sulla tomba del Salvatore. Li accoglieva appunto l’ospizio, o ospedale, della fondazione amalfitana, dedicato secondo alcune testimonianze a San Giovanni l’Elemosiniere, patriarca di Antiochia nel VI secolo, ma su ciò non vi è chiarezza nelle fonti, che continuava una tradizione ben più antica.

La presenza di ospedali, o xenodochi, da definire nel senso antico del termine, quale di luogo di accoglienza e di sosta per i pellegrini che, spossati dalle difficoltà e dalla lunghezza del viaggio, avevano bisogno di un luogo di riposo e di cura, è documentata in Gerusalemme da tempi assai antichi. San Gregorio Magno, nel VI secolo, aveva inviato nella città santa un religioso, di nome Probo, per costruirvi un ospizio, non solo per i pellegrini ma per tutti i poveri; un secondo ospizio venne istituito sul Monte Sinai.

Le complesse vicende, con il loro seguito di violenze e persecuzioni, legati alla conquista e riconquista dei Luoghi Santi, tra il settimo e l’ottavo secolo, resero certamente critica la presenza dei cristiani e dei pellegrini in Terra Santa.

Nel 614 i persiani di Cosroe si impossessarono di Gerusalemme; dieci anni dopo l’imperatore d’Oriente Eraclio la riconquista ai cristiani. Ma nel 636 Gerusalemme ripiombò sotto la dominazione musulmana e la presenza cristiana si rifece precaria.

E’ solo durante il regno illuminato del califfo Harun-el-Rascid che le persecuzioni contro i cristiani si attenuarono, tanto che fu possibile una sorta di ripresa delle relazioni diplomatiche con i musulmani. Ad iniziare da Pipino il Breve, che inviò un’ambasciata presso i Saraceni. Ancora più attivo fu suo figlio, Carlo Magno che, alla fine del secolo VIII, ottenne dal califfo una sorte di protettorato su i Luoghi Santi ed il permesso di edificare nuove chiese e stabilimenti a Gerusalemme. Tra questi figurava un ospizio, o ospedale, continuazione della fondazione di Gregorio Magno, nuovo o ricostruito, presso cui fu eretta anche una chiesa, dedicata a Santa Maria, e officiata da monaci latini, precisamente benedettini.

"Da Emmaus giungemmo alla santa città di Gerusalemme, e fummo accolti nell’ospedale del gloriosissimo imperatore Carlo ..." - narra in latino, nella sua cronaca il monaco Bernardo, pellegrino in Terra Santa, intorno all’anno 870 - notando che: "accanto ad esso è la chiesa di Santa Maria, che ha una ricchissima biblioteca...".

Dopo la distruzione del Santo Sepolcro e di molti edifici cristiani di Gerusalemme, per volere del califfo Hakem Biamrillah, nel 1010, anche la chiesa di S. Maria Latina venne ricostruita e l’Ospedale riprese a funzionare. Anzi considerando il breve tempo che passò tra la distruzione degli edifici cristiani e la ricostruzione del Santo Sepolcro, intrapresa dall’imperatore d’Oriente Costantino IX Monomaco, nel 1048, si può prendere per buona l’affermazione del cronista Eccard che, nel 1101, sosteneva che l’Ospedale non aveva mai cessato di funzionare in Gerusalemme.

E’ dopo la morte di Hakkam, cambiato l’atteggiamento dei califfi Fatimidi di Egitto verso i cristiani, che i mercanti di Amalfi ottengono l’autorizzazione a fondare la nuova istituzione, ovvero a restaurare quella già esistente, fondata da Gregorio Magno e ricostruita per volere di Carlo Magno. Quello che è certo che le due istituzioni erano entrambe situate nei pressi del Santo Sepolcro, accanto alla chiesa di S. Maria Latina.

Sulla fondazione dell’ospizio degli amalfitani, come abbiamo accennato, esistono testimonianze antiche e concordi tra loro.

Amato di Monte Cassino, nella sua L’ystoire de li Normant, scritta tra il 1078 ed il 1080, narra di Mauro, "un noble home de Malfe (Amalfi)" che "avoit fait cert hospital en Antioce et en Jérusalem".

Poiché il testo più antico della sua cronaca ci è pervenuto non in latino, ma appunto attraverso una traduzione francese, assai difettosa, conservata in un manoscritto tardo, datato tra la fine del XIII e gli inizi del XIV secolo, alcuni storici hanno insinuato che il passo relativo alla fondazione degli Amalfitani a Gerusalemme potrebbe essere stata inserito successivamente, forse dal traduttore. Ma non c’è alcuna prova di ciò, anche perché la testimonianza di Amato di Monte Cassino non è l’unica, e concorda con diverse altre.

Anche Sicardo, vescovo di Cremona, che accompagnò all’inizio del Duecento il Legato pontificio in Armenia, e poté visitare la Terra Santa, ricorda la fondazione dell’Ospedale degli Amalfitani, da lui però collocata tardivamente all’anno 1086. E’ questa la data che alcuni storici moderni indicano come quella della fondazione dell’istituzione gerosolimitana, ma nessun documento può confermare l’identità della fondazione amalfitana con quella gersolimitana, né tantomeno nel testo di Sicardo vi è alcun riferimento alla presenza del beato Gerardo.

Il testo del Chronicon Sicardi Cremonensis, pubblicato dal Muratori nel corpus dei Rerum Italicarum scriptores, è corroborato, per quanto riguarda la fondazione amalfitana, da un anonimo frammento di una cronaca scritta probabilmente proprio ad Amalfi, secondo quanto ritenne l’Ughelli, che lo pubblicò nella sua voluminosa opera intitolata Italia Sacra.

E’ però soprattutto Guglielmo di Tiro il personaggio che fornisce le notizie più interessanti sulla nascita della fondazione degli Amalfitani e sul loro ospedale, dal quale egli fa derivare direttamente l’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme.

Gugliemo, prima arcidiacono (1167) e poi arcivescovo (1174) della città di Tiro, era nato in uno sconosciuto luogo della Siria e la sua vita si svolse direttamente mescolata agli avvenimenti che interessarono la Terra Santa negli anni a cavallo della metà del secolo XII. Dal suo osservatorio privilegiato, legato al ruolo importante che occupava nella gerarchia cattolica, Guglielmo può essere considerato uno dei testimoni più informati delle vicende politiche e militari del Regno Latino di Terra Santa.

Sebbene Guglielmo di Tiro non fosse particolarmente favorevole all’Ordine degli Ospedalieri, e perciò come tale ritenuto non molto obiettivo da parte degli storici interni all’Ordine stesso, tuttavia anchíegli riallaccia la nascita dell’Ordine alla fondazione degli Amalfitani. Inoltre è il primo scrittore a indicare esplicitamente il beato Gerardo quale fondatore dell’Ordine.

Dalla Storia di Guglielmo di Tiro dipendono, non solo alcune rielaborazioni e traduzioni della sua opera, ma anche molte altre cronache e trattazioni medievali sulla storia della Terra Santa, come quelle di Jacques de Vitry o di Marino Sanudo, che però non aggiungono nulla di nuovo alle vicende che ci interessano.

A queste fonti, per così dire esterne, bisogna aggiungerne altre interne. Soprattutto due: il cosidetto Exordium Hospitalis e i Miracula.

I Miracula sono un insieme di racconti leggendari della nascita dell’Ordine, che si trovano spesso inseriti nelle raccolte degli Statuti dell’Ordine, ma che riportano anche veritiere notizie storiche, come l’assedio di Gerusalemme da parte dei Crociati (1099), la menzione dei due primi Gran Maestri, Gerardo e Raimondo de Puy, e la conferma degli Statuti da parte di papa Innocenzo II (1130-1143).

Il testo dei Miracula, stabilito come tempo di redazione intorno agli anni 1140-1150, riferisce episodi ed avvenimenti, sia pur fantasiosi, legati a tre epoche diverse: quella dell’Antico Testamento, quella del Nuovo e quella della Prima Crociata, che più direttamente interessa la nascita dell’Ordine.

Se il primo e secondo gruppo di avvenimenti rivelano subito il loro carattere favolistico e miracoloso, non privo di quel gusto per il meraviglioso che si ritrova in tante leggende medioevali, il terzo gruppo ha invece un più preciso connotato storico, che forse proprio per questo ha fatto si che il testo dei Miracula ricevesse ufficiale investitura, come testo approvato con una bolla di Celestino III del 16 luglio 1191, rinnovata poi da molti suoi successori, ed infine inserito nella raccolta degli Statuti. Innocenzo IV, con una bolla del 9 aprile 1254, aveva addirittura legittimato parte di questi racconti leggendari, asserendo che l’edificio dove aveva preso sede l’Ospedale a Gerusalemme, sarebbe stato lo stesso che era stato glorificato dalla presenza di Nostro Signore e della sua gloriosa Madre, dopo l’Ascensione.

Ma ancora in tempi più recenti in una deliberazione del Capitolo Generale, tenutasi a Roma nel 1445, al tempo di papa Eugenio IV, pur riconoscendo come "favole vane" molte delle leggende che si raccontavano intorno all’origine dell’Ordine, fatto risalire addirittura al tempo di Giuda Maccabeo, si riprendono i punti salienti della vita di Gesù, narrati nei Miracula, e si ripropone l’edificio dell’Ospedale quale precedente sede dell’antico Cenacolo.

Nel testo dei Miracula, noto in varie versioni, a suo tempo analizzate da Joseph Delaville Le Roulx, certamente il maggior indagatore moderno della storia dell’Ordine, nel suo raro volume, De prima origine Hospitalorum Hierosolymitanorum, pubblicato a Parigi nel 1885, sono riportati anche episodi relativi al beato Gerardo. Il più celebre è quello, noto come il miracolo dei sassi, avvenuto durante l’assedio crociato di Gerusalemme, quando Gerardo "che serviva i poveri dell’Ospedale Gerosolimitano, ogni tre o quattro giorni, poneva del pane nel suo grembo che poi gettava, a mo’ di sassi, da sopra le mura ai cristiani affamati". Colto sul fatto e condotto innanzi alle autorità musulmane per essere condannato, i pani si sarebbero miracolosamente trasformati proprio in pietre, costringendo i suoi accusatori a lasciar cadere le loro accuse. Entrate le armate crociate a Gerusalemme, Gerardo sarebbe stato premiato per la sua azione con diversi doni e possedimenti.

|

|

Malta. La Valletta. Co-Cattedrale di San Giovanni Battista. Oltre 1000 Membri dell’Ordine, provenienti da tutti i Continenti per il Raduno Mondiale a Malta per il Nono Centenario, assistono alla Santa Messa concelebrata dal Cardinalis Patronus, S.E. Rev.ma Pio Laghi, insieme con il Prelato dell’Ordine S.E. Rev.ma Mons. Donato de Bonis, l’Arcivescovo di Malta e da numerosi Cappellani dell’Ordine, presenti S.A.Em.ma il Principe e Gran Maestro, Fra’ Andrew Bertie, il Presidente della Repubblica di Malta con la consorte, le Alte Cariche e i Membri del Sovrano Consiglio e i Rappresentanti degli Organismi Nazionali ed Internazionali dell’Ordine. |

Al di là del suo dichiarato intento agiografico l’episodio, che è mirabilmente affrescato in una delle storie, attribuite all’invenzione di Lionello Spada, che narrano la storia dell’Ordine nel Palazzo del Gran Maestro a La Valletta, rivela un consistente fondo di verità, così come accade per molte leggende medioevali. Fondo di verità che va rintracciato nelle vicende dell’assedio di Gerusalemme: cioè l’estrema difficoltà in cui si trovò l’armata crociata per la mancanza di cibo e di acqua, in seguito all’Ordine di fare terra bruciata attorno alla città impartito dalle autorità musulmane. Così come è altrettanto vero che, dopo la conquista di Gerusalemme, iniziarono le donazioni all’Ospedale, su cui abbiamo i primi documenti certi.

Ad ogni modo, questa favolosa storia delle origini dell’Ordine di San Giovanni trovò ben presto un critico attento in un membro stesso dell’Ordine. Fra Guillaume de St. Etienne, o meglio Guglielmo di Santo Stefano, ascritto al Priorato di Lombardia e poi, nel 1302, Commendatore di Cipro, ritenuto l’autore di un testo critico su i Miracula, conosciuto come Exordium Hospitalis, che però non ebbe lo stesso successo del primo, riportato in ben tredici manoscritti del XIII-XIV rintracciati, in confronto ai sei che tramandano l’altro testo.

L’Exordium, che appare per la prima volta in un manoscritto francese, contenente la raccolta degli Statuti, datato 1302 (Paris, Bibl. Nat., ms. fran. Á. 6049), deve essere stato scritto probabilmente intorno all’ultima decade del XIII secolo, poiché un altro manoscritto degli Statuti, redatto sempre in francese, conservato nella Biblioteca Apostolica Vaticana (Vat. lat. 4852) redatto probabilmente su iniziativa proprio di fra Guglielmo di Santo Stefano tra il 1287-1290, e contenente la più antica raccolta della Regola e degli Statuti dell’Ordine giunta sino a noi, non presenta ancora questo testo. Guillaume de St. Etienne è, tra l’altro, documentato in Terra Santa, precisamente ad Acri nel 1282, secondo una sottoscrizione contenuta in un manoscritto conservato nel Museo Condé a Chantilly (ms. 590).

Nel testo del suo Exordium Hospitalis vengono rigettate le notizie sulle origini leggendarie dell’Ordine, come quelle che lo riallacciavano addirittura all’epoca dei Maccabei, facendo giustizia degli errori e delle notizie poco credibili, narrate nei Miracula.

Comunque anche per Guillaume de St. Etienne l’Ordine prese origine dalla precedente fondazione degli Amalfitani, alla quale succedette negli edifici annessi alla chiesa di S. Maria Latina, nei pressi del Santo Sepolcro, affidata per un certo tempo, per il culto, ai "monacos nigros", identificati dai più nei benedettini, anche se non esiste nessun esplicito documento in proposito.

Anche nell’Exordium non mancano comunque errori ed incongruenze. Non c’è da meravigliarsi, il suo autore non possedeva gli strumenti di critica storica di cui oggi possiamo invece disporre. Così un documento di donazione, considerato per molto tempo come il primo documento intestato a fra Gerardo, e attribuito a Goffredo di Buglione, pubblicato anche da Giacomo Bosio nella sua celebre Historia della Sacra Religione et Illustrissima Militia di San Giovanni Gierosolimitano, apparsa a Roma nel 1594, è in realtà un documento di Goffredo duca del Brabante, assai successivo, assegnato dal Delaville Le Roulx all’anno 1183 o 1184.

In realtà una donazione di Goffredo di Buglione a Gerardo è esistita veramente, ed è documentata, anche se non è giunta sino a noi. Ne abbiamo memoria infatti tramite una pancarta di Baldovino I, re di Gerusalemme, fratello e successore di Goffredo di Buglione, il cui originale è conservato nell’Archivio dell’Ordine a Malta. Il documento, datato 28 settembre 1110, conferma tutte le donazioni di terre e casali precedentemente fatte, e "in primis laudo et confirmo donum quod dux, frater meus, fecit Hospitali Jherosolimitano, videlicet de quodam casale quod vocatur Hessilia et de duobus furnis in Jherusalem". Questa donazione di Goffredo di Buglione deve essere necessariamente datata tra la presa di Gerusalemme (15 luglio 1099) e la sua morte, avvenuta l’anno successivo (18 luglio 1100), e costituisce il primo documento storicamente accettato della storia dell’Ordine.

Dunque a stare a quanto sin qui detto, alla fine del secolo XI, quando le armate crociate, conquistata Antiochia, si affacciarono alle mura di Gerusalemme, l’Ospedale era ben operante, con una struttura atta a ricevere ed amministrare beni, con a capo tale Gerardo, o Geraldo come è indicato in diversi documenti coevi, futuro primo Gran Maestro dell’Ordine, ma di cui nulla però si sa: né della sua provenienza, né del suo stato, se fosse cioè un laico o un religioso.

Caduto il cognome Tunc, che per molto tempo lo aveva contrassegnato in studi e relazioni storiche, (e le successive varianti di Tenc, Tenque, Tenche, ecc.), a seguito dell’ovvia constatazione che il vocabolo "tunc", in latino altro non era che l’avverbio che significa allora, probabilmente scritto di seguito al nome Gerardo in un capoverso di un qualche testo latino che ne narrava la vita, restarono due città a contendersi l’onore di aver dato i natali al fondatore, Amalfi e Martique, una cittadina provenzale, compresa nel baliaggio di Manosque.

La preferenza per l’origine provenzale di Gerardo è sostenuta soprattutto dalla constatazione che, nei primi secoli di vita dell’Ordine, il numero dei cavalieri provenzali è assolutamente predominante, così come la lista dei Gran Maestri, a cominciare da Raimondo de Puy, successore di fra Gerardo, è da loro monopolizzata.

Ciò però non ha impedito che la tradizione della sua origine amalfitana, precisamente della cittadina di Scala, presso Amalfi, tramandata dalle antiche cronache, sia rimasta viva e, in qualche modo, privilegiata dagli storici moderni.

Nulla sappiamo della sua condizione sociale e se fosse consacrato o meno. Alcuni hanno sostenuto trattarsi di un oblato benedettino, ma che Gerardo non fosse di ascendenza monastica è testimoniato dagli stessi documenti che conosciamo.

Annibale Ilari ha giustamente ricordato che, se Gerardo fosse stato un religioso, la bolla del 15 febbraio 1113 a lui indirizzata da Pasquale II, con cui pone l’Ospedale Gerosolimitano sotto la diretta tutela della sede apostolica, ne avrebbe dovuto fare esplicita menzione: anzi il documento stesso doveva essere indirizzato al superiore di Gerardo, cioè al vescovo o all’abbate che fosse. Invece nessuno dei numerosi documenti relativi a Gerardo, raccolti da Delaville Le Roulx nel suo Cartulario, il cui primo tomo apparve nel 1894, fa minimamente menzione di una sua condizione monastica o clericale. Di volta in volta egli è indicato come "preposito", "hospitalario", "priori", "servus et minister Hospitalis", eccetera, tutti termini che non rimandano ad una esplicita professione religiosa.

Anche il termine "fratres", con cui sono indicati i seguaci di Gerardo, non ha ancora assunto all’inizio del secolo XII quell’esclusivo significato religioso, che avrà nelle comunità francescane e domenicane. La parola "fraternitas", che designava la prima comunità ospedaliera di Gerusalemme, è infatti esplicitamente citata nell’atto di affiliazione di Guillaume de Cireza del 4 gennaio 1111.

E’ impressionante, a leggere questi documenti, compresi tra il 1099 e l’anno della morte di Gerardo, generalmente collocata intorno ai primi anni venti del secolo XII, constatare la rapida e capillare diffusione dell’Ordine non solo in Terra Santa, ma in tutte le contrade d’Europa. La personalità di Gerardo ed il suo impegno verso i malati ed i bisognosi deve aver fatto breccia nel cuore dei crociati che, presa la via del ritorno, propagandarono la novità della nuova istituzione e si impegnarono a sostenerla o a parteciparvi direttamente.

Il documento di Pasquale II del 1113 fotografa una dislocazione territoriale assai vasta "in Asia videlicet vel in Europa" e cita espicitamente gli insediamenti ospedalieri dell’Ordine in "burgum S. Egidii (St. Gilles), Astense, Pisam, Barum, Ydrontum (Brindisi), Tarentum, Messanam", tanto da far sorgere qualche dubbio di interpolazione del documento, della cui autenticità però non si può assolutamente dubitare, dopo i numerosi ed approfonditi studi a cui è stato sottoposto, per ultimo da Hiestand, ancora pochi anni addietro.

Non vi è alcun dubbio che Gerardo debba essere considerato il fondatore dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme. La citata lettera di Pasquale II lo afferma esplicitamente indicandolo quale "institutori ac praeposito Hierosolymitani Xenodochio", che era posto nella città di Gerusalemme vicino alla chiesa di San Giovanni Battista.

Anche Callisto II nel documento di conferma dei privilegi dell’Ospedale, datato 19 giugno 1119, indirizzato sempre a Gerardo, afferma testualmente che lo Xendochium di Gerusalemme era stato "institutum a te".

Se non vi è dubbio sul fatto che Gerardo sia stato il fondatore dell’Ospedale, almeno nella nuova strutturazione e organizzazione che i documenti dei primi anni del secolo XII fanno intravedere, più difficile è stabilire sicuramente quando ciò sia avvenuto.

Sappiamo che Gerardo era presente ed attivo a Gerusalemme al momento della conquista crociata della città. Probabilmente vi operava già da qualche anno prima, forse nell’ambito della fondazione ospedaliera stabilita accanto al monastero di S. Maria Latina, che si faceva risalire all’iniziativa dei mercanti di Amalfi, e ciò avvalorerebbe la sua origine amalfitana.

La nascita del Regno Latino di Gerusalemme, e la conseguente necessaria organizzazione giuridica e strutturale, deve aver accellerato il processo di formazione giuridica ed organizzativa della comunità raccolta attorno a Gerardo, iniziata si può dire con la ricordata donazione di possedimenti da parte di Goffredo di Buglione, più facilmente collocabile alla data del 1099 che non a quella del 1100, se si accetta l’ipotesi di considerarla quasi come una ricompensa ai servigi prestati da Gerardo all’esercito crociato durante l’assedio.

Essa è anche la spia dell’effettivo sganciamento dei "fratres hospitalarii" dalla comunità monastica benedettina, da cui forse promanano, e quindi della loro autonomia, che però comportava la necessità di procurarsi fondi e risorse, soprattutto per accentuare l’opera caritativa da essi svolta.

Nei primi decenni del secolo XII l’attività ospedaliera della comunità, che sottostava a regole che invitavano ad una intensa vita evangelica, evidenziata dai tre voti di castità, povertà ed obbedienza, fu prevalente. Successivamente con il Gran Magistero di Raymond de Puy si sviluppò fortemente, a seguito di contigenze storiche ben note, anche l’attività militare, che per molti secoli rese celebri i Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, prima in terra e poi, dopo la perdita dell’ultima roccaforte di Acri, soprattutto in mare.

Con l’approvazione della Regola di Raymond de Puy da parte di papa Eugenio III, precedente al 1153, l’Ordine, che già aveva acquistato la sua indipendenza a seguito della bolla di Pasquale II, confermata dai suoi successori, si dava una valida struttura gerarchica e religiosa, attraverso cui è riuscito a superare crisi e difficoltà gravi nel corso dei secoli.

Oggi, a nove secoli di distanza della nascita dell’Ordine, "servitium pauperum" e "tuitio fidei", che sono state le due caratteristiche distintive degli Ospedalieri di San Giovanni, restano l’impegno principale e significativo dei Cavalieri di Malta, anche per il millennio che viene.

Grazie !"

Giovanni Morello

|

|

Malta. La Valletta. La penisola di Vittoriosa con i cotrafforti di Forte Sant’Angelo sul quale sventolano la bandiera dell’Ordine e quella della Repubblica di Malta. |

per continuare

per tornare alla pagina precedente

per tornare al sommario